Su obra ‘La tristeza y la piedad’ cuestionaba el relato oficial sobre la resistencia durante la Ocupación y tardó una década en emitirse en el país

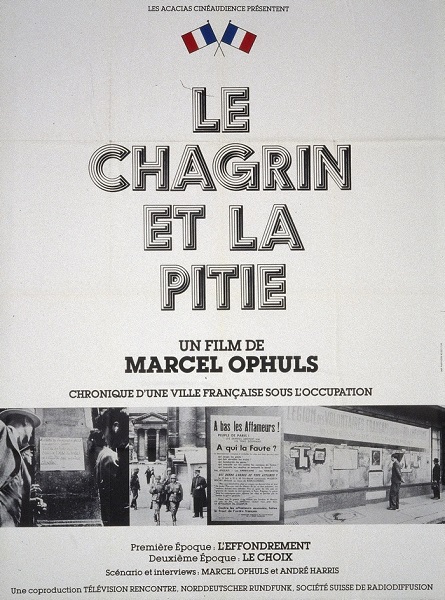

En 1971 se estrenó en un pequeño cine de París un documental de más de cuatro horas titulado La tristeza y la piedad / Le chagran et le pitié (1969). Era la “crónica de una ciudad francesa” bajo el régimen de Vichy. Fue un estreno discreto, pero que escandalizó al país, pues le ponía frente a una verdad incómoda: su papel durante la ocupación nazi. Marcel Ophüls, su autor y considerado como el padre del documental histórico moderno, murió este sábado a los 97 años en su casa del suroeste de Francia. Siempre quiso hacer ficción, pero acabó firmando una de las grandes obras maestras del género, una lección de historia que desmontaba el discurso heroico que París había construido sobre su resistencia.

Nació en Fráncfort (Alemania) en 1927, pero vivió errante. Hijo del cineasta de origen judío Max Ophüls (autor de Carta de una desconocida o Lola Montes) y de la actriz Hilde Wall, salieron de Alemania en 1933 y se instalaron en Francia, de donde huyeron de nuevo en 1941 rumbo a EE UU. El exilio marcó su obra, aunque dijo haberlo vivido “como un privilegio, una forma de enriquecimiento personal”, por la posibilidad de conocer otras culturas. “El exilio era una pérdida, pero también había una parte de ganancia”, dijo en una entrevista a Lesinrocks.

Trabajó como asistente de dirección con su padre, pero hasta que no murió éste, en 1957, no arrancó su primer proyecto. Hizo un primer documental y luego algunas cintas de ficción, entre ellas Cáscara de banana / Peau de abanane (1963), con Jean-Paul Belmondo y Jeanne Moreau. En 1969, junto con dos periodistas, y por encargo de la televisión pública, rodó La tristeza y la piedad. La idea era contar, a través de imágenes de archivo y entrevistas, la vida en una ciudad ocupada, Clermont-Ferrand, entre 1940 y 1944. Este es el escenario en el que van desfilando algunos de los protagonistas de la época (militares, políticos, ciudadanos corrientes, ex soldados o resistente), que revelan, con sus testimonios, todas las contradicciones de la sociedad francesa en aquellos años.

Francia, en los años 70, no estaba preparada para este examen de conciencia y la cadena pública francesa se negó a emitir el documental. Se estrenó en el cine estudio de Saint Séverin, en París, gracias a la intermediación del director François Truffaut, amigo de Max Ophüls. Después se proyectó en otras salas, con éxito, pero la cadena seguía sin querer emitirlo. El director de entonces, Jean-Jacques de Bresson justificó: “Esta película destruye los mitos que los franceses aún necesitan”. Simone Veil, que entonces estaba en el consejo de administración de la cadena, dijo que ensuciaba la imagen de Francia. No se vio por fin en las televisiones hasta 1981.

Sus defensores, entre ellos el propio Truffaut, reivindicaron el compromiso y la valentía de su trabajo, pero él siempre lo minimizó. “No podemos creer que el cine es una herramienta pedagógica. Incluso esa idea tan extendida de que La tristeza y la piedad ha cambiado el punto de vista de Francia y de los franceses sobre su propia historia, en mi opinión, es propaganda”; de los coautores, dijo, en referencia a los periodistas André Harris y Alain de Sédouy, que colaboraron en la realización de las entrevistas.

Ophüls acabó haciendo documental y no ficción, pero lo original de su obra está en el cruce de ambos: aportó al primero elementos del segundo, a través de esas entrevistas que “no son entrevistas, sino conversaciones” y el montaje ágil. “Yo no he inventado el montaje, pero creo haber desarrollado una forma de relato de no ficción que no existía antes, utilizando la misma receta de base”, dijo a Le Monde.

Hizo otros documentales, que se emitieron sobre todo en el extranjero, pero ninguno con tanto éxito. La memoria de la justicia / The Memory of Justice, que se presentó en el Festival de Cannes en 1976 y aborda el contexto político que hace posible los crímenes de guerra, o Días de noviembre / November Days (1991), tras la caída del muro de Berlín. Ganó un Oscar en 1988 con Hotel Terminus (1988), sobre el criminal nazi Klaus Barbie, “el carnicero de Lyon”, que se refugió en Bolivia. Empezó un proyecto con el cineasta Jean-Luc Godard sobre el conflicto en Israel, que no llegó a materializarse, y otro titulado Verdades desagradables, sobre la misma temática y que tampoco vio la luz. En 2013 estrenó en Cannes Un voyageur, sobre sus recuerdos en EEUU y Francia.

Se definía como alguien “lleno de contradicciones”. Él mismo se casó con una mujer que había estado en las juventudes hitlerianas. Contó, como anécdota, que cuando vivía en Hollywood con sus padres, trabajó de figurante en Por qué luchamos, de Frank Capra, y tuvo que cantar y hacer el saludo nazi.

Uno de sus mejores prescriptores fue Woody Allen, que le rinde homenaje en la película Annie Hall. El protagonista que interpreta intenta convencer sin éxito a su pareja, Annie (Diane Keaton), para ir a ver el documental de Ophüls. Es al final del filme cuando sucede: cuando ya están separados y se reencuentran en la cola de un cine donde Annie ha llevado a su nueva pareja para ver La tristeza y la piedad.